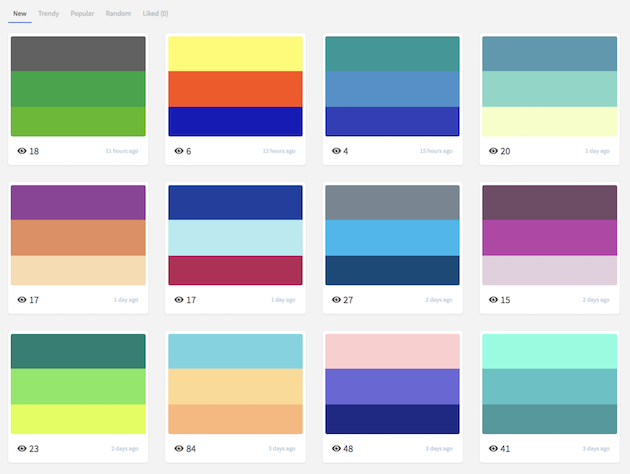

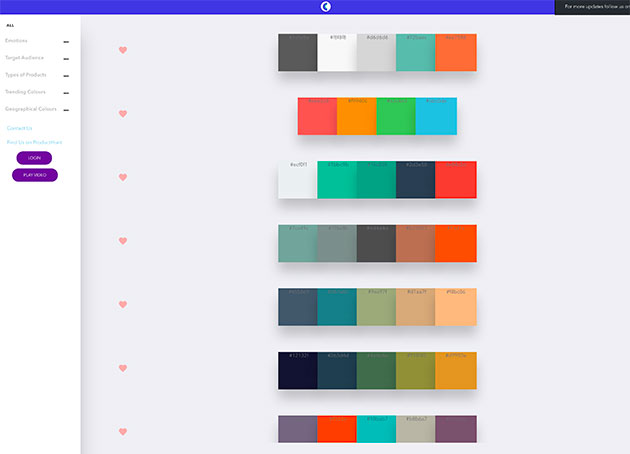

デザインの印象を決定付ける、重要な要素の一つに配色があります。色の組み合わせは思っている以上に難しく、いつも同じような配色になってしまう、または配色自体が思いつかないと色で悩んでいる方も多いと思います。今回紹介するのはトレンドの配色をカラーコード付きで参照できるWEBサイト「Trendy Palettes」です。

基本的には三色の組み合わせパターンが登録されており、色の組み合わせとそれぞれのカラーのカラーコードを参照することが可能です。

詳しくは以下

デザインの印象を決める配色は、組み合わせ次第で全く異なる印象へと変化する、重要な工程です。そんな配色だからこそ、しっかりと吟味して最適な組み合わせを選びたいもの。今回ご紹介するのはその配色を行う際に役立つwebツール「.colors{}」です。

好きなカラーコードを入力して、その色同士の相性を確認することが出来るWebデザインに最適なツールです。

詳しくは以下

(さらに…)

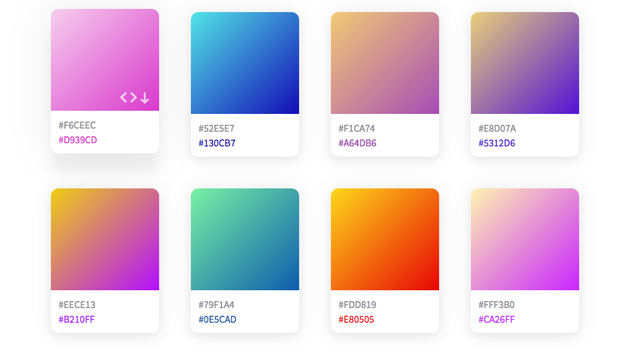

近年流行になりつつあるグラデーション表現を取り入れたデザイン。背景やボタンなどのベタ面に、シンプルながらもニュアンスをつけることができ非常に便利な手法です。そんな今回ご紹介するのは、グラデーションの配色パターンを30種類まとめた「coolhue」です。

キュートな印象を与えるフェニミンなグラデーションから、コーポレートサイトにピッタリな先進的なカラーリングまで多数のグラデーションパターンが揃います。

詳しくは以下

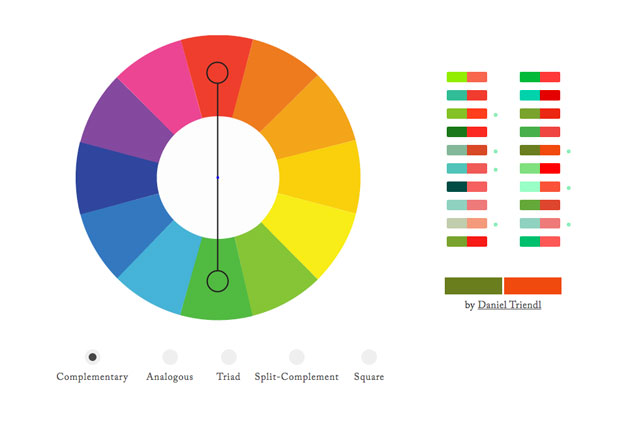

視覚的要素の中で一番重要だと言っても過言ではない色。配色バランスを決めるのはなかなか難しく、それが2色、3色と増えることで難しさは増していくのではないでしょうか。そんな時に活用したい、便利で簡単なカラーパレット作成サイト「Color Supply」を今回は紹介したいと思います。

円形の色相環図をぐるぐると選択するだけで、バランスの良い配色パターンを生成できる、とても便利なwebツールとなっています。

詳しくは以下

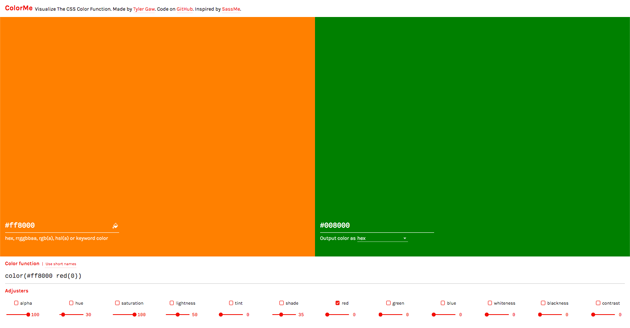

使いやすいwebサービスを知っているだけで、作業効率が随分違うもの。そんな中今回ご紹介するのは、web作りの強い味方として活用できる、2画面で比較して色を作れる便利なwebカラーピッカー「ColorMe」です。

2画面に分かれていることで色を比べながら作れるので、迷うことも少なく最適な配色を短い時間で導き出せる、個人的にもおすすめのwebサービスです。

詳しくは以下

デザインに置いて色は非常に重要な要素の一つで、その配色でデザイン全体のイメージが左右されるほど。それだけに配色というのは難しい決定頁の一つでもあります。今日紹介するのはそんな難しい配色の手助けをしてくれる、感情・ターゲットなど様々切り口から配色を提案してくれる配色ツール「Culrs 」です。

「Culrs」は左側のメニューからEmotions、Target Audience、Type of productsなど選択でき、そこからさらに細分化された項目での色彩パターンを提示してくれます。いくつか試してみましたので以下からご覧ください。

詳しくは以下

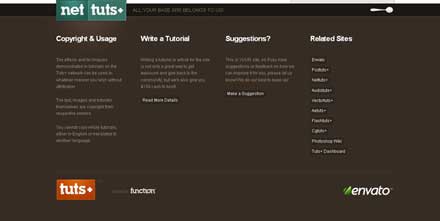

WEBのインターフェイスで重要な要素の一つフッターその使い方は様々で単純にコピーライトをいれる場合もあればナビゲーションとして有効活用されている場合もあります。今日紹介するのはwordpressで作られた上手くフッターを活用している例を集めたエントリー「20 great WordPress Footer Designs for Inspiration」を紹介したいと思います。

Web Development & Design Tutorials – Nettuts+

主にナビゲーションに使われている例が多いのですが、その見せ方も様々です。今日はその中からいくつか気になったものを紹介したいと思います。

詳しくは以下

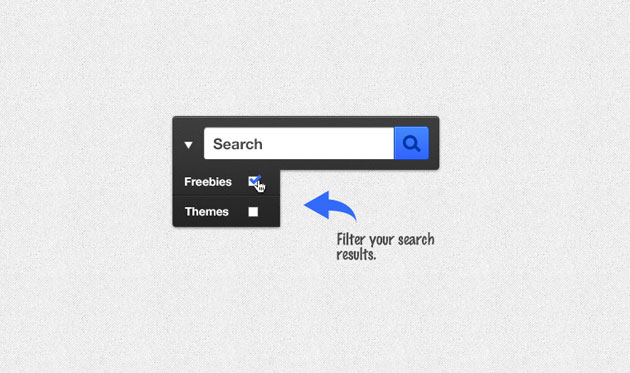

サイト内で検索をしたり、また、ユーザー個人の情報を保持するサイトなどではパスワードやIDの入力などが求められることがほとんど。その際に使用するのが入力フォームですが、今回紹介するのは、ダーク系デザインのフリーpsdフォームを集めた「22 Dark Form PSD Freebies for Web & UI Designers」です。

Search Box PSD Freebie | Free Photoshop File | Best PSD Freebies

ダークカラーをベースにしたpsdのフォーム素材がまとめられています。気になったものをピックアップしましたので、下記よりご覧ください。

詳しくは以下

紙素材特有のアンティークな質感は、photoshopなどのソフトだけで出すことは難しく、しばしばアナログ的な作業で作られているのではないでしょうか?そんな中今回紹介するのは、アンティークな質感を演出する紙のテクスチャ素材集「New Collection of Must-Have Paper Textures」です。

オーソドックスな質感の紙から、かなり年季の入った状態やデザイン感を感じるテクスチャまで、あったらいいなと思う素材が満載。中でも気になったものをピックアップしましたので、下記よりご覧ください。

詳しくは以下

テキストの回りこみはWEBのデザインではあまりにも自由度が低いです。今日紹介する「CSS Text Wrapper」はそんなテキストの回りこみを自由に表現するためのWEBサービスです。

こちらのサイトでは自分で好きな図形を形作り、それに合わせてテキストを配置することができます。

詳しくは以下

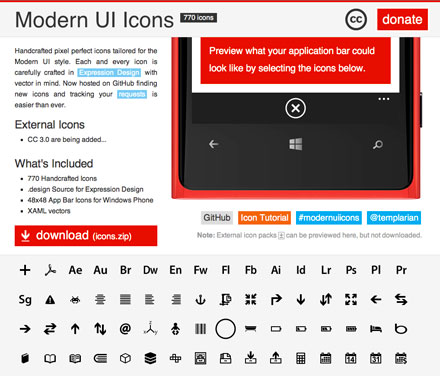

端的に機能を表現するときに便利なアイコン。WEBデザインをする上で便利に使える素材のひとつです。今日紹介するのは、スタンダードなものから遊びの効いたものまで770種のフリーアイコンをまとめたアイコンセット「Modern UI Icons」です。

アイコンセットには、様々なアイコンがまとめられており、スタンダードなカレンダーやカートなどよくUIに利用するものから、インベーダーゲームの宇宙人や天秤、などといった少し変わったアイコンも収録されています。

詳しくは以下

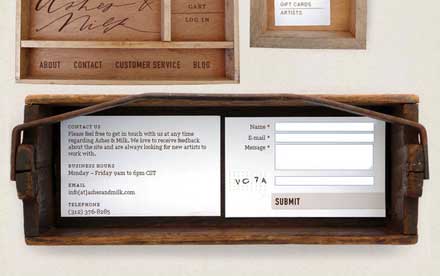

毎日無数のwebサイトが立ち上がっており、自由な発想から生まれるさまざまなデザインが注目を集めています。そんな中今回は、サイトとユーザーの直接的な繋がりとなる問い合わせフォームのデザインに力を入れているサイトを集めた「30 Inspiring Examples of Contact Forms」を紹介したいと思います。

手書き感のあるフォームデザインから、さまざまなアイテムをモチーフにしたフォームデザインまで、たくさんの種類が紹介されています。中でも気になったののをピックアップしましたので、下記よりご覧ください。

詳しくは以下

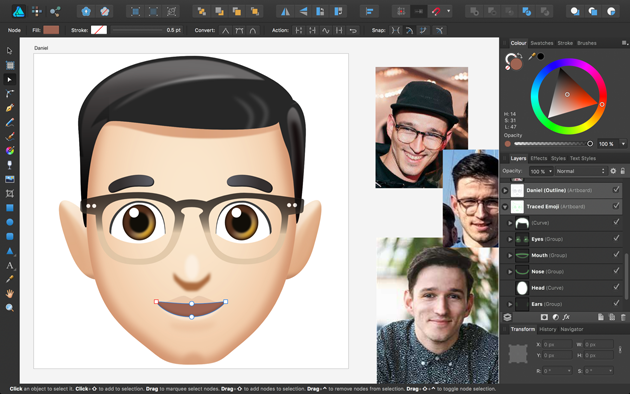

今や世界共通のコミュニケーションツールとして広まった絵文字。そんな見慣れた絵文字がどうやって作られているのか、興味はありませんか?今回ご紹介するのは、絵文字風のアートワークの制作風景を撮影したタイムラプス動画つきの講座「Making Of An Emoji」です。

作業の全行程をたっぷり5分もの間、ノンカットで解説とともに確認できるメイキング講座です。

詳しくは以下

(さらに…)

昨今、誰でもオンラインショップを開くことができるようになりました。個人オーナーの雑貨屋ではオンラインショップの開設も珍しくありません。プロモーション方法の一つであるWEBサイトはかっこいいものをつくりたいもの。そんなシーンで役立つWordPressのテンプレートまとめ「25 Free eCommerce WordPress Themes for No Cost Online Stores」をご紹介します。

Leto: Free Ecommerce WordPress Theme – aThemes

オンラインショップで必要な機能もついたテンプレート。下記にいくつかピックアップしているので、チェックしてみてください。

詳しく見る

最近では結婚式やパーティーで必要なアイテムを自分たちで作る人も多いようです。2人の個性や雰囲気に合ったものを手作りで準備するのも一つの醍醐味かもしれません。そんな中今回は、花のモチーフが可愛らしいウェディングイメージのベクター素材「Free Floral Wedding Vector Labels」をご紹介します。

ウェディングアイテムに使える便利なベクターデータです。

詳しくは以下

春らしさを感じるようになってくると、植物のイキイキとした雰囲気を楽しみたくなるもの。そこで今回紹介するのが、植物をモチーフにしたオーナメント素材まとめ「Handy Roundup of Free Vector Ornaments & Flourishes」です。

Free Vector Colorful Floral Background | QVectors Free Vector Graphics

手書きの優しい風合いを楽しめる素材や上品な雰囲気を感じられる素材まで、さまざまな植物オーナメントが紹介されています。中でも気になったものをいくつかピックアップしましたので、下記よりご覧ください。

詳しくは以下